非物质文化遗产沉淀着历史记忆,镌刻着文化根脉,是中华民族的瑰宝,是宝贵的精神财富。为加深对非物质文化遗产的认识与理解,宣传、普及非物质文化遗产相关知识,促进匠心精神的传承与创新,建筑工程与管理学院“古韵匠心”团队于7月至8月开展“研学非遗、传承匠心”暑期社会实践活动。

第一站,“古韵匠心”团队来到位于南通市通州区二甲镇的正兴染坊,拜访了蓝印花布国家级传承人王振兴老师。

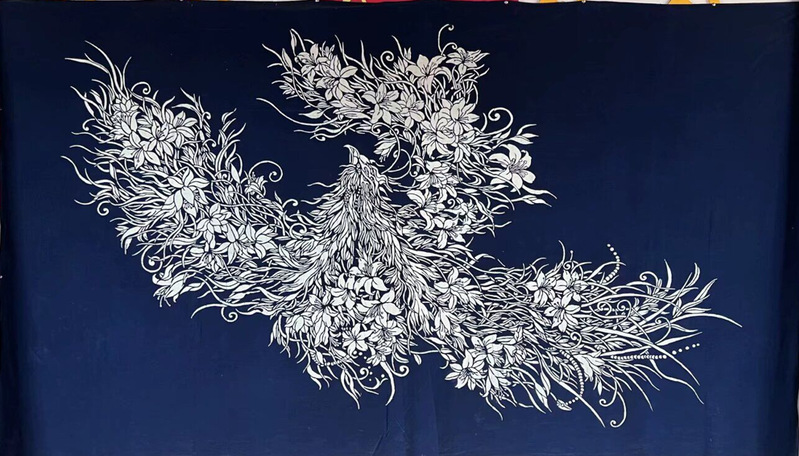

蓝印花布是中国四大传统染印技艺之一,又被称为“灰缬”。它是一种用植物中提炼的靛青作染料,用牛皮纸来手工雕刻设计花纹,并用黄豆粉与石灰粉混合进行防染的传统技艺,至今已有上千年历史。

在与王老师的交流中,团队了解到二甲镇的蓝印花布源远流长,其发展历程充满了曲折与不易,蓝印花布从制版、印花到染色,全部手工操作。王振兴老师带领团队参观了家中陈列的各类展品,介绍了各式图案。蓝底蓝得清纯,白花白得朴实,秀气却不落俗套,典雅而不失明快。虽只有蓝和白两种色彩,却变幻出众多栩栩如生的图案,既有美观外形,又有内在韵味。

八十五岁的王振兴,从二十岁进入二甲印染厂到现在,60多年过去了,依然奋斗在保护和传承蓝印花布技艺的前线。一辈子只做一件事,一辈子做好一件事,简单却丰富,枯燥却喜乐,造就了王振兴老人这样的坚韧不拔,心无旁骛,精益求精的守艺人境界。

此外,团队成员还实地观摩了蓝印花布的生产流程。蓝印花布的制作包含蓝靛加工、图案纹样设计、雕刻印板、调制防染浆料、刮浆、入染、去籽、清洗晾晒8道工序。团队成员认真聆听了王老师的现场授课,切实感受到蓝印花布的独特魅力。在谈到蓝印花布发展时,王振兴老师表示:“作为南通国家级非物质文化遗产,二甲蓝印花布有着自己传统的工艺魅力,每一件作品,都有着工匠师傅对传统文化的坚守与创新,正是这份工匠精神,守护着中华民族的非物质文化遗产,激励着每一位工匠一直追寻着蓝色梦”。相信日后,蓝印花布一定会焕发出更加蓬勃的生机。”

第二站,实践团队成员来到“志清精品板鹞风筝工作室”,拜访了板鹞风筝大师王志清。中国风筝素有“南鹞北鸢”之称,南通板鹞风筝是“南鹞”中最具代表性的品种,起源于北宋年间,以六角为基,哨口为魂,风舞时百哨共鸣,如天籁交响,展现了南通人民的智慧与审美。

进入风筝作坊,映入眼帘的满是大小不一、形状各异、竹杆扎制的板鹞风筝,工作室中陈设着各类板鹞风筝的配件与成品,哨口从鸟蛋大小到南瓜大小应有尽有。

王志清老师向成员介绍了板鹞风筝的制作工艺,从竹竿及哨口的选材、到风筝图案的设计,尤其是独具匠心的如意哨口,引得师生连连称赞。

在王老师的指导下,同学们体验了板鹞风筝的制作。不管是将细线在竹杆、木杆之间穿梭缠绕,还是裁剪、黏贴纺布,亦或是挑选哨口、测试哨口响声,同学们都兴趣满满。

第三站,实践团队成员来到了位于南通市通州区的宏旺红木家具厂。在行业内,素有“全国红木雕刻看江苏,江苏红木雕刻看南通”之美誉,南通红木雕刻有着悠久历史,其技艺精湛、品种丰富、题材广泛,在国内外久负盛名。

走进宏旺红木家具厂,负责人王总带领我们参观了家具厂的生产流水线,向我们讲解黄花梨、鸡翅木,小叶紫檀等各类木料的区别以及制作工艺。

在近距离感受到匠人们的工作状态后,更能深切体会每件艺术品的最终成型并非一朝一夕,一件成型的家具往往需要经过多道工序打磨、雕刻,日复一日、夜复一夜,饱含了匠人心血与汗水。

行至展厅,一件件红木家具展品如彗星般吸引住我们的视线,小到笔筒、笔架等各类摆件,大至几案、桌椅、橱柜、床等各种家具,堪称实用与艺术相结合的精品,凝聚着中国几千年传统文化的精粹。

通过本次实践活动,团队成员们见证了非遗的璀璨,体验了匠人的执着,真切地感受到了传统工艺的独特魅力,加深了对中华传统文化的认识,坚定了传承和弘扬优秀非遗文化的决心。同学们纷纷表示,将以此次实践为契机,踔厉奋发、笃行不怠,为保护非物质文化遗产、弘扬中华优秀传统文化凝聚青春智慧,贡献青春力量。